「SSL証明書」は、インターネットで安全に通信するための「身分証明書」兼「暗号の鍵」 です。

🔐 SSL証明書の役割(3つ)

① サーバーの身元を証明する(なりすまし防止)

例:

あなたが「銀行のサイト」にアクセスしたとします。

もしSSL証明書がなければ、偽物のサーバーが「銀行を装って」ユーザー名やパスワードを盗むことが可能です。

SSL証明書があると、ブラウザは「これは本物の銀行が持っている正しい証明書か」を確認できます。

→ 偽物なら「⚠ この接続は安全ではありません」と警告が出るので、安心して利用できます。

② 通信内容を暗号化する(盗聴防止)

例:

カフェのフリーWi-Fiで 1scr.info にアクセスした場合を考えましょう。

もし暗号化がなければ、通信内容(ログイン情報や入力フォームの内容)がそのまま盗み見されてしまいます。

SSL証明書を使うと、通信は 暗号化されたトンネル の中を通るので、たとえ盗聴されても内容を解読できません。

③ データが改ざんされていないことを保証する(改ざん防止)

例:

あなたが https://example.com から「アプリのインストーラー」をダウンロードするとします。

SSL証明書がない場合、途中で攻撃者がデータを差し替え「ウイルス入りファイル」に置き換えることが可能です。

SSL証明書があると、通信の途中でデータが改ざんされていないかチェックできます。

→ 本物のファイルだけが届く仕組みになっています。

🎯 例え話(わかりやすいイメージ)

SSL証明書を 宅配便の配達 にたとえると:

- 配達員の身分証(本人確認)

- 「この配達員はクロネコヤマトの正社員ですよ」と証明する → サーバーの正当性

- 鍵付きの宅配ボックス(暗号化)

- 配達員が荷物を入れると、他人には開けられない → 通信内容の暗号化

- 封印シール(改ざん防止)

- 荷物に貼られたシールが破れていないか確認 → データが途中で書き換えられていないことを保証

✅ まとめ

- 身元確認:本物のサイトか確認できる

- 暗号化:通信内容を盗まれない

- 改ざん防止:途中で内容が書き換えられない

👉 だからGoogleは「SSLがないサイト」を「安全でない」と表示し、検索順位でもSSL対応サイトを優遇しています。

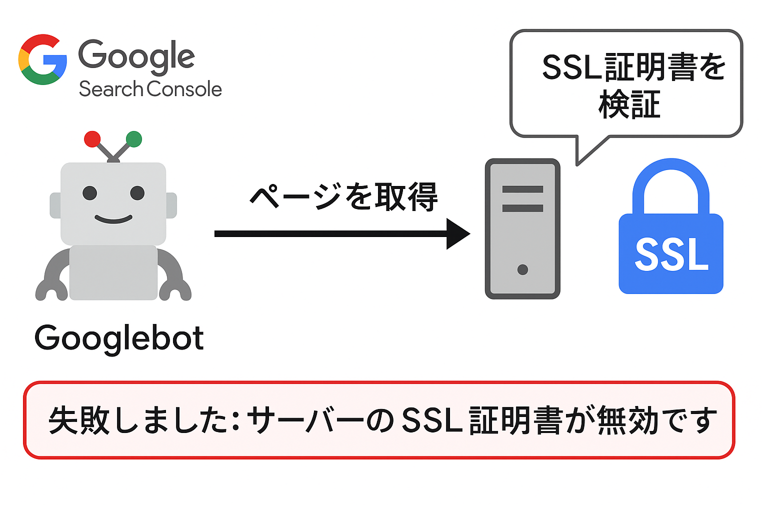

Googleサーチコンソールで、”ページの取得”が「失敗しました: サーバーの SSL 証明書が無効です」と表示されるのは、何が何を確認した結果か

→何が起きているか

- Googlebot(Googleのクローラー)が対象ページにアクセス

- Googlebot は人間のブラウザと同じように

https://...へ接続します。

- Googlebot は人間のブラウザと同じように

- サーバーがSSL証明書を提示

- サーバーは「このサイトはこの証明書で暗号化されています」と証明書を返します。

- Googlebotが証明書を検証

- 証明書が次の条件を満たしているかを確認します:

- 有効期限内か

- ドメイン名と一致しているか(例:

www.1scr.infoか1scr.info) - 信頼できる認証局が発行したものか(Let’s Encrypt, DigiCert など)

- 中間証明書を含めた「証明書チェーン」が正しく設定されているか

- 証明書が次の条件を満たしているかを確認します:

- 条件を満たさない場合 → エラー

- その結果がサーチコンソールの「ページの取得: 失敗しました: サーバーのSSL証明書が無効です」として表示されます。

ポイント

- このエラーは ブラウザがチェックした結果ではなく、Googlebot自身が確認した結果 です。

- 人間のブラウザでは表示できるのにGooglebotでエラーになるのは、特に 中間証明書の不足 や wwwあり/なしの不一致 が原因であることが多いです。

✅ まとめると、

Googleサーチコンソールの「ページの取得失敗」は「Googlebotが対象ページへHTTPS接続した際、返ってきたSSL証明書を検証した結果、無効と判定された」ことを示しています。

なお、突然エラーが起きた場合は、焦らず1つずつ調べることが重要です。

特にサイトの削除など、なんらかを消す行為はいけません。

まずは何日か待つといった、何もしない対応も非常に重要になります。

私の場合は、突然「失敗しました: サーバーの SSL 証明書が無効です」と表示されました。

この表示はちょうど1週間後に無くなりました。

もちろん1週間の間はずっとエラー表示でした。

結論として、

「Googleサーチコンソールで今までできていたことが突然できなくなった場合はしばらく待つ」

が私の場合は正解でした。

(焦って新しいドメインを追加したり記事を消したりなど色々足掻きましたが、無駄でした)